脊柱編

[脊柱の機能障害]

・脊柱には、必ず側弯が存在する。生理的側弯(私論)

前述したように、下肢や上肢には荷重側が存在します。

荷重側は、安心して目的遂行ができる側ですから荷重頻度や使用頻度が多くなります。

下肢と脊柱の関係は、英大文字の「逆Y」の字のように、左右の下肢が同じだけの割合で脊柱を支えることが理想的な関係だと思います。

しかし荷重側の存在で、漢字の「入」の字のようになり、荷重側の脊柱を支える割合が多くなってしまいます。

そのために、脊柱は側弯が必ず存在する(生理的側弯)と考えたほうが自然であると考えています。

解剖図のように真っすぐであれば正しいというのではなく、その人にとってちょうど良い側弯があることが正しい姿勢で、正しい位置関係だと考えています。

[脊柱の側弯に対する緊張する主な筋を紹介します]

上記で説明したように、脊柱には側弯が存在します。

生理的な範囲の側弯であれば機能障害や疼痛の発生はなく問題はないのではないかと考えています。

しかし、荷重側の下肢の過使用が続くことや、脊柱の過度な回旋が起きると、その強い側弯を引き戻そうと筋が緊張します。

部位別に緊張する筋を説明していきます。

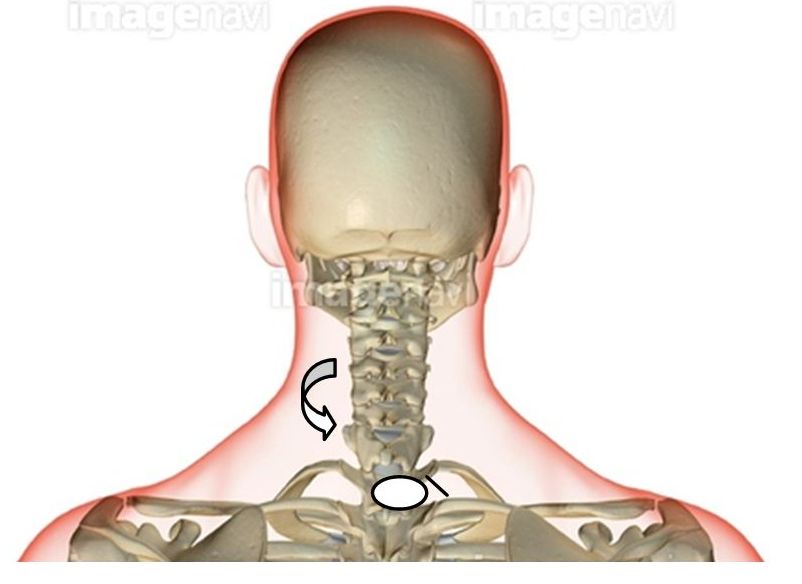

頸椎の緊張する筋

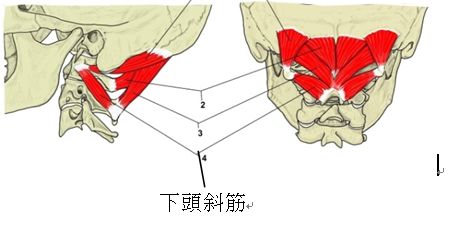

下頭斜筋

下頭斜筋は、C1横突起~C2棘突起間にあり過回旋により緊張

症状

下頭斜筋の緊張が起きているのは、C2の棘突起がC1の横突起から離れるような回旋が起きた際です。同側の椎間靭帯や横突間靭帯が伸張しています。

この筋の緊張により、筋の下を迂回させられる大後頭神経や第三後頭神経の圧迫が起きて後頭部の痛みが出ると考えています。

C1~C2間は、回旋運動はできるので、下頭斜筋が緊張しても機能障害は少ないようです。

施術

下頭斜筋の緊張が起きている側の環椎の横突起に軸椎の棘突起を近づける無痛靭帯整復を行います。下頭斜筋の緊張が緩和すると後頭部の痛みがなくなります。

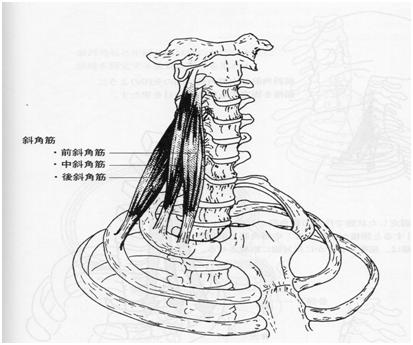

前・中斜角筋

前・中斜角筋は、側弯側(頸椎)が緊張

症状

斜角筋は、前・中・後とありますが、前・中斜角筋は、第1肋骨に付着します。

前・中斜角筋が緊張しているのは、緊張している斜角筋の同側に回旋している頸椎を戻そうとして起きています。

この筋の緊張により腕神経叢の圧迫が起きています。

逆側の椎間靭帯や横突間靭帯の伸張が起きています。

上腕の疼痛や機能障害を訴えます。

施術

緊張している斜角筋の逆側へ、頸椎の回旋による無痛腱靭帯整復を行います。

腕神経叢の圧迫により起きている上腕の疼痛や機能障害が改善されます。

頸椎の回旋から起きる圧迫なので、痛みが出ている上腕をさすりながら、顔を向けて患部を見ることは、頸椎の回旋が増すことになり改善を妨げます。

整復をする際も、患部側から行うと、患者さんが柔道整復師を見ようとするので上記の状況が起きてしまいます。注意したほうが良いと思う内容になります。

胸椎の緊張する筋

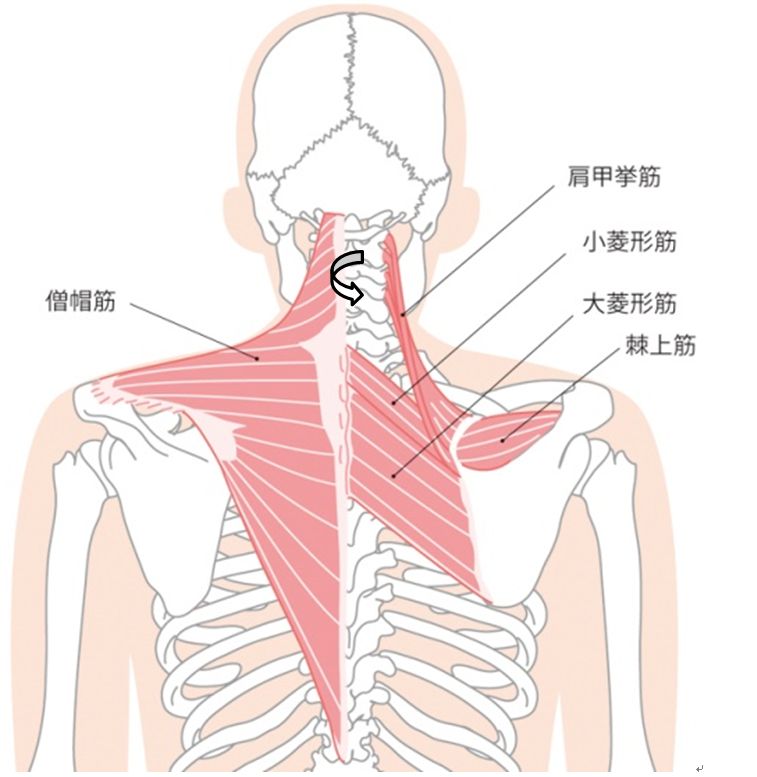

上部僧帽筋

上部僧帽筋は、逆側弯側(胸椎)が緊張

症状

上部僧帽筋が緊張しているのは次のような状態です。

肩甲骨が挙上または上方回旋する。

鎖骨外端も挙上する。

後頭骨~環椎(移行椎)や頸椎~胸椎間(移行椎)の棘突起を引くことで、側弯側(胸椎)の椎間靭帯及び横突間靭帯(頸椎~胸椎間)の伸張が起きないようにしています。

その影響で、側弯側(胸椎)の肩関節は水平伸展がしにくくなります。

施術

緊張している上部僧帽筋側へ、頸椎の回旋による無痛靭帯整復を行います。

側弯側(胸椎)の椎間靭帯及び横突間靭帯(頸椎~胸椎間)の伸張が整復されます。

側弯側(胸椎)の肩関節は水平伸展がしやすくなります。

肩甲挙筋及び菱形筋

肩甲挙筋及び菱形筋は、側弯側(胸椎)が緊張

症状

肩甲挙筋及び菱形筋が緊張しているのは、肩甲挙筋を菱形筋と共同して肩甲骨を下方回旋しています。

それは、肩甲挙筋がC1の横突起を後下方に引き後頭骨~環椎(移行椎)間の靭帯の伸張を起こさないようにし、上部菱形筋がC7の棘突起を引くことで側弯側(胸椎)のC7~T1間の椎間靭帯及び横突間靭帯の伸張が起きないようにしています。

その影響で、側弯側(胸椎)の肩関節は外転がしにくくなります。

施術

緊張している肩甲挙筋及び上部菱形筋の逆側へ、頸椎の回旋による無痛靭帯整復を行います。側弯側(胸椎)の肩関節は外転しやすくなります。

腰椎の緊張する筋

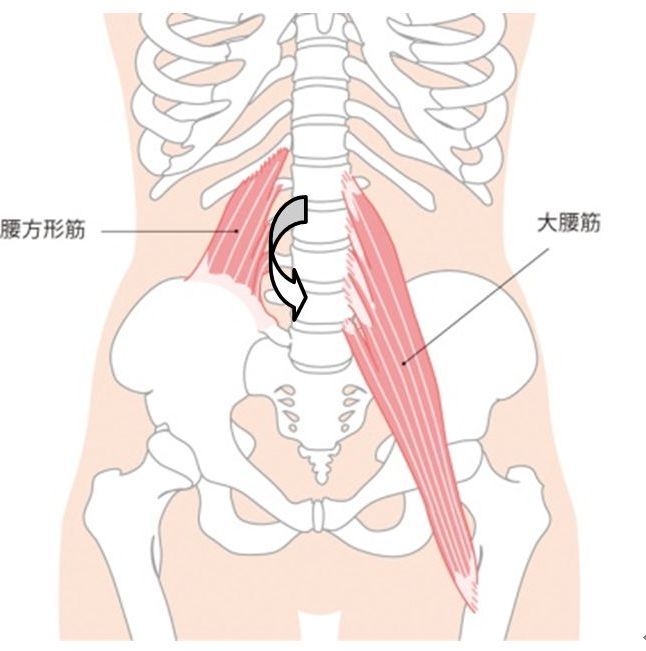

腰方形筋

腰方形筋は、逆側弯側(腰椎)が緊張

症状

腰方形筋の緊張が起きているのは、腰椎の側弯が、緊張している腰方形筋の逆側を向いているからです。腰椎の側弯側の椎間靭帯や横突間靭帯は伸張しやすいために、逆側弯側の横突起の後方に位置する腰方形筋が緊張し側弯を戻そうとします。

施術

腰椎全体の棘突起を逆側弯側(腰椎)から側弯側(腰椎)に直圧による無痛靭帯整復を行います。腰方形筋の緊張からくる腰部横の痛みが改善します。

大腰筋

大腰筋は、側弯側(腰椎)が緊張

症状

大腰筋の緊張が起きているのは、腰椎の側弯が、緊張している大腰筋の同側を向いているからです。

側弯側(腰椎)の椎間靭帯や横突間靭帯は伸張しやすいために、側弯側の横突起の前方に位置する大腰筋が緊張し側弯を戻そうとします。

施術

腰椎全体の棘突起を側弯側(腰椎)から逆側弯側(腰椎)に直圧による無痛靭帯整復を行います。

仙椎の緊張する筋

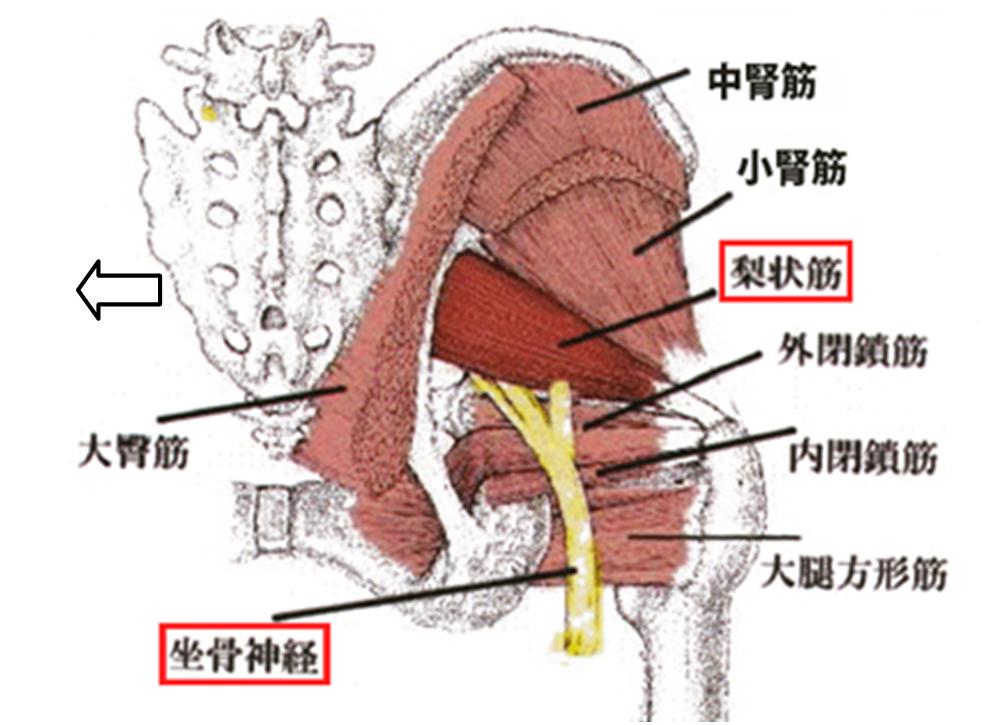

梨状筋

梨状筋は、仙骨が股関節から離れる傾きが起きると緊張

症状

梨状筋の緊張が起きているのは、仙骨が股関節から離れる傾きが起きるからです。

それは、仙棘靭帯が伸ばされることで靭帯の保護目的で梨状筋が緊張します。

梨状筋の下から坐骨神経が出てくることで、梨状筋の緊張は坐骨神経を圧迫することになります。

股関節の内旋により上双子筋が緊張すると、上双子筋の上から出る坐骨神経は圧迫されます。梨状筋と上双子筋の両方が緊張することで坐骨神経の圧迫症状は強くなります。

施術

仙骨を坐骨神経の圧迫症状が出ている側に直圧して無痛靭帯整復を行います。

仙骨の傾きは、傾いている側の逆側への腰椎の側弯が起きていることが多いので、側弯を戻す方向へ無痛靭帯整復を行います。

棘突起の圧迫整復か腰椎の回旋整復になります。

坐骨神経の圧迫症状は無くなります。

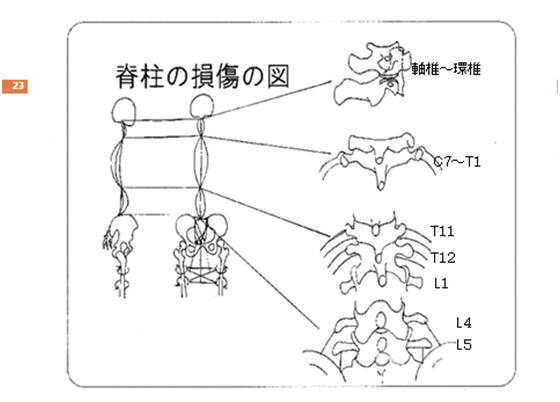

[脊柱には、好発部位がある]

脊柱だけを見ると小さい骨の連なった柱状の形になっています。そのために、脊柱全体は、同じような機能であると思ってしまいます。しかし、名称が違う部分での脊柱の機能的な性質は、大幅に異なります。その機能的な性質の異なりが及ぼす影響が脊柱の捻挫を起こす好発部位となります。

後頭骨~環椎間(頭蓋骨と柱の差)()内は機能的な性質の差

回旋はできません。生理的側弯(脊柱の機能障害の内容)を前提に考えていきます。

症状

この関節は回旋できないために、顔の前額面が正面を向くことで、環椎は後頭骨の回旋と同じ動きになります。

この関節は側屈や屈伸はできるので頭部は横断面に対して水平になることで、後頭骨~環椎横突起間の側弯側(頸椎)が狭くなり逆側弯側(頸椎)が開く側屈が起きます。

そのために逆側弯側(頸椎)の上頭斜筋が緊張する。

側弯が強くなるほど伸展は強くなるので両側の胸鎖乳突筋の緊張があり側弯側(頸椎)の胸鎖乳突筋が回旋を戻すために緊張が強くなる。

施術

側弯側(頸椎)の胸鎖乳突筋の緊張は生理的側弯に対して、顔の前額面が正面を向くためです。

逆側弯側(頸椎)の上頭斜筋の緊張が強いときは、側弯が強くなるために逆側弯側(頸椎)の後頭~環椎間の靭帯の伸張が起きています。

その際は、靭帯を保護するために逆側弯側(頸椎)の胸鎖乳突筋の緊張も並行しておきます。整復は、上頭斜筋と胸鎖乳突筋の収縮が起きる方向に行うことになります。

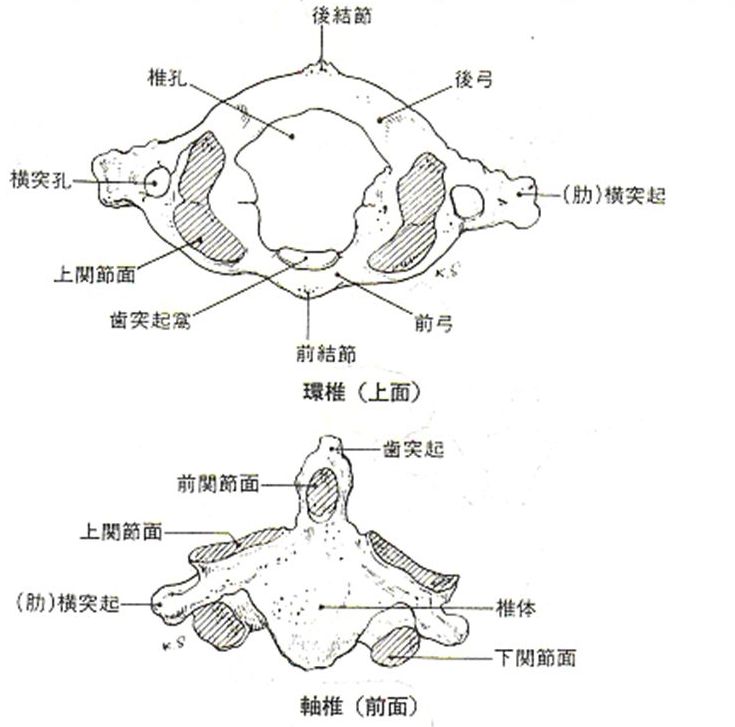

環椎~軸椎間(輪と軸の差)

側屈はできません。

症状

上記の後頭骨~環椎間の関係の影響を受けます。

環椎と軸椎は側屈できずに回旋と屈伸ができます。側弯側(頸椎)の環椎横突起が前方に逆側弯側(頸椎)の環椎横突起が後方に回旋します。

それにより環椎の横突起~軸椎の棘突起間の左右の距離の差が生まれる。

側弯側(頸椎)の距離が遠くなり横突間靭帯や椎間靭帯の伸張が起きます。

その保護目的で下頭斜筋の緊張が起きます。

下頭斜筋の緊張は、大後頭神経(C2)が下頭斜筋の下を迂回して後頭部に行くために圧迫をされることになります。

施術

下頭斜筋の収縮方向の整復になります。

環椎の横突起~軸椎の棘突起間の横突間靭帯や椎間靭帯の伸張が整復されます。

その結果、下頭斜筋の緊張が緩和されて大後頭神経(C2)の圧迫がなくなります。

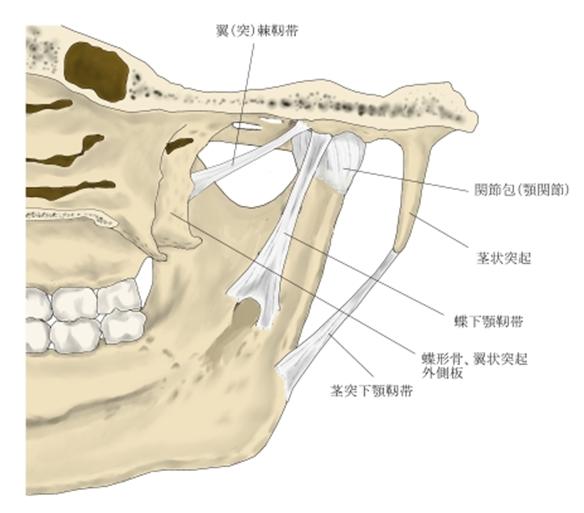

顎関節

症状

後頭骨~環椎~軸椎の関係による頭部の水平化が起きています。

それでも修正できない傾き屈伸や回旋(後頭骨の側弯側⦅頸椎⦆の下顎窩は後方回旋で上がる、逆側弯側⦅頸椎⦆の下顎窩は前方回旋で下がる)は、顎関節に影響します。

顎関節の水平化を行うために、側弯側(頸椎)の顎関節は前方回旋で下がり、逆側弯側(頸椎)は後方回旋で上がることになります。その結果、閉口時には外側靭帯が影響を受け、軽度開口時には茎突下顎靭帯が影響を受け、最大開口時には蝶下顎靱帯が影響を受けます。逆側弯側(頸椎)の外側靭帯と側弯側(頸椎)の茎突下顎靭帯が伸張します。

蝶下顎靭帯は最大開口時に左右差が起きるような力(硬いものをかむ)で伸張します。その伸張により、下顎骨付着部で二股に分かれていて、その間に顎舌骨筋神経が通っています。その神経は上方で耳介側頭神経に分かれています。

施術

外側靭帯の整復は、側弯側(頸椎)からの無痛靭帯整復(無痛方向に骨頭を側方に圧迫)を行います。茎突下顎靭帯の整復は、軽度開口時で逆側弯側(頸椎)からの無痛靭帯整復(無痛方向に下顎を引き出す)を行います。

蝶下顎靭帯の整復は、最大開口時で損傷側の無痛靭帯整復(無痛方向に下顎を挙げる)を行います。

第7頸椎~第1胸椎間(柱と胸郭の差)

症状

顔の前額面が正面を向くことで、頸椎の側弯は上方から第7頸椎までは少しずつ戻されることになります。

第7頸椎~第1胸椎間では、頸椎(柱)と胸椎(胸郭)と言う構造上の違いから、逆側弯側(頸椎)の椎間靭帯や横突間靭帯の伸張が起きると考えています。

頸椎は側弯方向(頸椎)には回旋がしやすく、逆側弯方向(頸椎)には回旋がしにくくなります。

施術

頸椎を側弯側(頸椎)に回旋する無痛靭帯整復します。

向きやすい方向へ回旋させることで逆側弯側(頸椎)の椎間靭帯や横突間靭帯の伸張が改善されて向きにくい方向への回旋が可能になります。

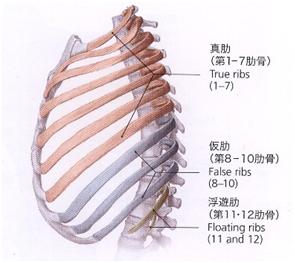

第7胸椎~第8胸椎間(真肋と仮肋の柔軟性に差)

棘上靭帯の伸張が起きやすい。

症状

第1胸椎~第7胸椎は、真肋であり胸骨に一対づつ肋軟骨となり関節します。

第8胸椎~第10胸椎は、仮肋であり胸骨に3対まとめて肋軟骨となり関節します。

第11胸椎 第12胸椎は、浮遊肋骨で胸骨に関節しません。

この構造の違いからそれぞれの胸椎の柔軟性に差があります。

それで境目である第7胸椎~第8胸椎間で、屈伸 回旋 側屈時の棘上靭帯に影響を受けやすくなります。棘上靭帯の伸張が起きれば、屈曲時に疼痛や機能障害が発生すると考えられます。

施術

第7胸椎~第8胸椎間の棘上靭帯の無痛靭帯整復を行います。

第7胸椎以上上部の棘突起を上方から下方へ圧迫して行います。

棘上靭帯の伸張が上方へ広がっている場合は、圧迫部分がその伸張靭帯の上以上になります。

第11胸椎~第12胸椎間

両方とも浮遊肋骨です。

第12胸椎の下椎間関節は第1腰椎の上関節突起(腰椎と同じ形状)により規制が強い。

他の肋骨は、上下の胸椎の間に一対づつ関節して胸椎の側方への動きが制限されるが、第11肋骨と第12肋骨は一つの胸椎に一つづつ関節して胸椎の側方への動きに制限が起きにくくなっています。

それに第12肋骨は肋骨(横)突起に唯一関節しないために(解剖の本によっては第11肋骨も同じ条件だそうです)、肋間筋で結びついている第11肋骨の動きと同調しやすくなっています。

そのために、第11胸椎~第12胸椎間は回旋範囲が大きい関節です。

症状

回旋範囲が規制範囲を超えると様々な脊柱の機能障害の引き金になります。

胸椎は上関節突起の関節面の外側前方が前に出て角度が付きます。

その構造により回旋運動がしやすくなっています。

回旋運動が大きいと、側弯側(胸椎)の第11胸椎の下関節は第12胸椎の肋骨(横)突起に引っかかり回旋が戻せなくなる。

そのために側弯側(腰椎)の大腰筋の緊張や逆側弯側(腰椎)の腰方形筋の緊張が起きることになります。

この機能障害が発生することで、荷重側の荷重意識(安心側で改善を図ろうとする無意識の行動意識)がより増すことになり機能障害の悪循環が始まります。

上記の第11胸椎の機能障害は、脊柱の上下の機能障害として影響を及ぼします。

施術

第12胸椎の棘突起を固定して、第11胸椎の棘突起を側弯側(胸椎)から第12胸椎の棘突起に近づけるように無痛整復します。

整復音がすることもあります。

脊柱全体の機能障害の改善が起きます。

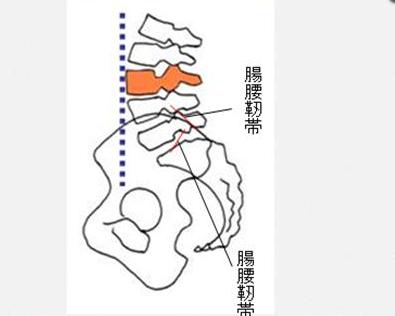

第4腰椎~第5腰椎間

第4腰椎、第5腰椎それぞれの腸腰靭帯の作用の違いで椎間靭帯の伸張が起きやすい。

症状

第4腰椎が腸腰靭帯により横突起が後方に引かれることが多く、椎間孔と神経走行の関係で(神経は椎間孔の上方から前方に出ることから上部の椎体の影響を受けやすい)、末梢神経の症状を引き起こしやすい。

施術

末梢神経の症状が出ている側の第4腰椎の横突起を前方に無痛靭帯整復する。

第4腰椎の下椎間孔が前方に移動して末梢神経の後方への牽引がなくなることで神経症状が改善する可能性がある。

第4腰椎~腸骨仙椎間

症状

腸腰靭帯が腸骨の後方に付着

下部腰椎は土台の骨盤に対して柱になります。柱と土台の関係は、強い関係が必要になります。それを確立するボルトの役目が靭帯の役目です。

もともと前方に弯曲しているのが骨盤から腰椎なので、屈伸の動きの制限をする腸腰靭帯の中で、上方につく第4腰椎の腸腰靭帯が屈曲の規制を受け持ちます。側弯側(腰椎)への回旋は弯曲が増すことから、側弯側(腰椎)の椎間靭帯や横突間靭帯の伸張が起きます。

そのために逆側弯側(腰椎)の横突起は前方に行くことから、腸腰靭帯は伸張されます。それにより腸腰靭帯は下部腰椎の回旋にも関与していると言えます。

上記のような靭帯伸張が起きることで、起立時の前屈時痛、座位での下部腰椎の痛み、起立動作初期の前屈時痛が起きます。

施術

第4腰椎棘突起を側弯側(腰椎)に押す無痛靭帯整復を行います。

その際に、逆側弯側(腰椎)の腸骨が前方回転するようにすれば腸腰靭帯や椎間靭帯や横突間靭帯はより短縮整復されます。

第5腰椎~腸骨仙椎間

症状

腸腰靭帯が腸骨仙骨の前方に付着

もともと前方に弯曲しているのが骨盤から腰椎なので、屈伸の動きの制限をする腸腰靭帯の中で、下方につく第5腰椎の腸腰靭帯が伸展の規制を受け持ちます。

側弯側(腰椎)への回旋は弯曲が増すことから、側弯側(腰椎)の椎間靭帯や横突間靭帯の伸張が起きます。そのために側弯側(腰椎)の横突起は後方に行くことから、腸腰靭帯(第5腰椎)は伸張されます。それにより腸腰靭帯は下部腰椎の回旋にも関与していると言えます。

上記のような靭帯伸張が起きることで、起立時の伸展時痛、起立動作後期の伸展時痛が起きます。

施術

第5腰椎棘突起を側弯側(腰椎)に押す無痛靭帯整復を行います。

その際に、側弯側(腰椎)の腸骨が後方回転するようにすれば腸腰靭帯や椎間靭帯や横突間靭帯はより短縮整復されます。

無痛靭帯整復理論(無痛整復通電法)

各論

【脊柱編】のまとめ

・姿勢保持機能があるにもかかわらず、上肢や下肢に使用差があり、その影響で起きる脊柱の回旋の限界が、靭帯を伸ばし疼痛や機能障害を起こす。

・生理的な側弯が必ず存在する。

・脊柱の側弯に対する緊張する主な筋が存在する。

・脊柱には、好発部位がある。